Kurzfazit (Update nach mehreren Wochen):

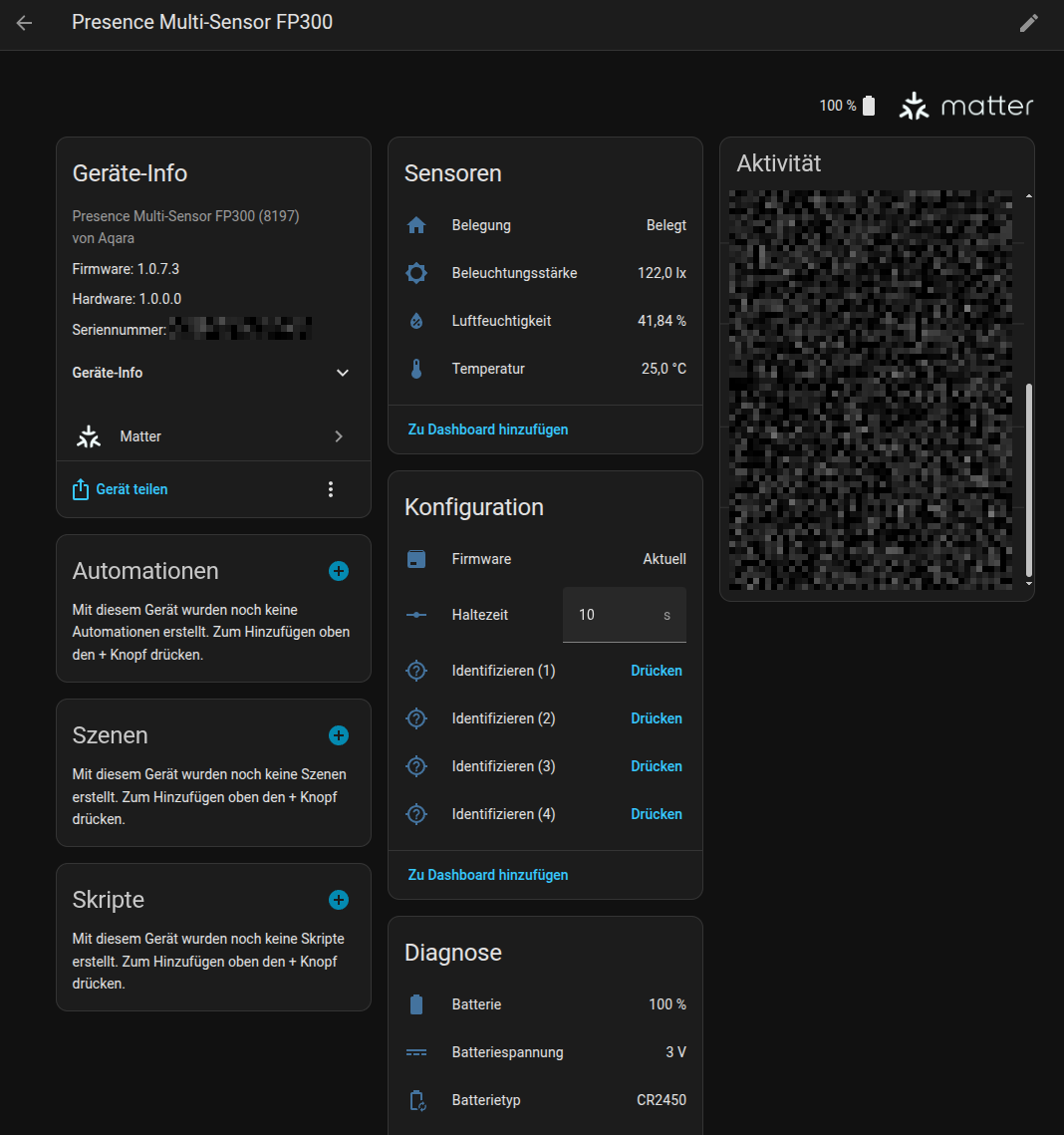

Im Alltag läuft der FP300 bei mir inzwischen seit mehreren Wochen im Zigbee-Modus an ZHA – komplett lokal und ohne dedizierten Aqara-Hub. Mit meinem ZHA-Quirk sind alle relevanten Entitäten (inkl. Batteriestand und Feineinstellungen) sauber in Home Assistant verfügbar.

Was mich am meisten überzeugt: Die Belegung bleibt beim ruhigen Arbeiten am Schreibtisch stabil und Vacancy wird zuverlässig erkannt. In mehreren Wochen hatte ich nur 1–2 False Positives – und im Vergleich zu meinem Tuya-ZG‑204M sehe ich deutlich weniger „Sprünge“ auf keine Belegung und nachts praktisch keine Ghosts.

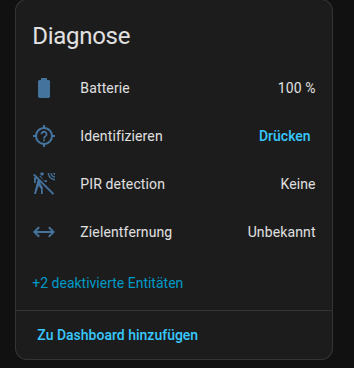

Bonus: Nach knapp 6 Wochen wird die Batterie bei mir noch mit 100 % gemeldet – ob die versprochenen ~2 Jahre realistisch sind, muss aber die Zeit zeigen.

Der Sensor im Überblick

Der Aqara FP300 kombiniert mmWave-Radar mit PIR. Die Idee dahinter ist simpel: PIR sorgt für eine schnelle Erkennung beim Eintreten, mmWave hält die Belegungs-Erkennung auch dann aufrecht, wenn man sehr ruhig arbeitet. Zusätzlich stellt der Sensor Helligkeitswerte bereit, wodurch sich typische „wenn dunkel & belegt → Licht an“-Szenarien ohne externe Lux-Sensoren umsetzen lassen. Außerdem liefert der FP300 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte, die sich z. B. für Klima-Automationen nutzen lassen.

In der Hand wirkt der FP300 kompakt und unaufdringlich. Der Halter lässt Wand-, Eck- oder Flachmontage zu und gibt ein wenig Spiel beim Winkel, was für die Ausrichtung auf den Arbeitsplatz wichtig ist. Besonders schätze ich die batteriebetriebene Bauweise: Für erste Tests kann ich frei positionieren, ohne gleich zu bohren oder ein Kabel zu legen.

Aqara FP300 Presence Sensor

mmWave Präsenzmelder für präzise Automatisierungen

- mmWave-basierte Präsenzerkennung

- Batteriebetrieben kein Stromanschluss, keine Verkabelung nötig

- Konfigurierbare Zonen & Timeout-Verhalten

- Integrierter Temperatur-, Fuechtigkeits- und Helligkeitssensor

* Dies ist ein Affiliate-Link. Wenn du über diesen Link einkaufst, unterstützt du diesen Blog – ohne zusätzliche Kosten für dich.

KI-Features im Zigbee-Modus

Spannend wird der FP300 vor allem im Zigbee-Modus: Hier schaltet Aqara neben den klassischen Parametern eine Reihe von KI-Features frei, die im Handbuch beschrieben sind:

- Räumliches Lernen:

Der Sensor lernt die Umgebung (Möbel, Glasflächen, Metall etc.) kennen und filtert Störungen besser heraus. - Adaptive KI-Sensitivität:

Die Empfindlichkeit passt sich an die tatsächliche Nutzung und Störquellen an. Anfangs kann es etwas mehr False Negatives geben, die mit der Zeit deutlich seltener werden. - Interference-Erkennung:

Der FP300 kann helfen, Störquellen zu identifizieren (z. B. Ventilatoren, Klimaanlagen) und die Erkennung darauf zu optimieren. - Fein segmentierte Erkennungszonen:

Der Radar-Erkennungsbereich lässt sich in mehrere Zonen aufteilen, die sich einzeln aktivieren/deaktivieren lassen – praktisch, wenn nur ein bestimmter Bereich des Raums relevant ist.

In der Praxis sorgt genau diese Kombination dafür, dass sich die Performance über die ersten Tage sichtbar verbessert: Das System wird nach und nach ruhiger und zuverlässiger, ohne dass man ständig nachjustieren muss.

Meine Einrichtungserfahrung

Mein ursprüngliches Ziel war Zigbee - vor allem, weil Aqara im Zigbee-Modus deutlich mehr Funktionen und Einstellungen freischaltet (z. B. KI-Features, adaptive Sensitivität und fein segmentierte Erkennungszonen). Langfristig wollte ich den FP300 genau so an meinem eigenen Koordinator in Home Assistant betreiben und dabei komplett lokal bleiben.

Start mit Matter over Thread

Um dennoch schnell loslegen zu können, bin ich für die Ersteinrichtung über Matter over Thread gegangen. Das war unspektakulär:

- Sensor in den Kopplungsmodus versetzen (LED blinkt).

- In Home Assistant auf „Matter-Gerät hinzufügen“ gehen.

- QR-Code scannen.

- Kurz warten, bis der Thread-Beitritt und die Service-Discovery durch sind.

Nach wenigen Minuten waren die relevanten Entitäten vorhanden. Beim Betreten des Büros kam die Präsenzmeldung zügig; die Lampe schaltete ohne wahrnehmbares Zögern.

Die Matter-Exposition des FP300 wirkt derzeit schlanker als das, was Aqara für Zigbee vorsieht. Für einfache Licht-Automationen reichen mir die Grundsignale (Präsenz, Helligkeit) vollkommen aus, und Haltezeiten oder Guard-Timer bilde ich ohnehin in Home Assistant ab.

Update: Umstellung auf Zigbee ohne dedizierten Aqara-Hub

In der ersten Version dieses Artikels bin ich davon ausgegangen, dass für den Wechsel in den Zigbee-Modus zwingend ein Aqara-Hub erforderlich ist. Nach weiteren Tests kann ich das so nicht stehen lassen:

Der FP300 lässt sich auch ohne Aqara-Hub von Matter auf Zigbee umstellen und anschließend ganz normal an meinem eigenen Zigbee-Koordinator betreiben.

Die Aqara-App spielt dabei weiterhin eine Rolle, aber der FP300 hängt im Alltag nicht mehr an einer Hersteller-Bridge. Nach der Umschaltung auf Zigbee und einem Reset lässt sich der Sensor ganz regulär in ZHA anlernen und dort nutzen.

Damit relativiert sich mein ursprünglicher „Hub-Zwang“-Minuspunkt deutlich: Der Weg in den Zigbee-Modus ist zwar nicht perfekt dokumentiert und weiterhin etwas spezieller als ein klassisches „Pair & Go“, aber am Ende landet der FP300 so, wie ich es mir wünsche - an meinem eigenen Koordinator, ohne zusätzliche Bridge im Dauerbetrieb.

Mein Setup

Ich betreibe Home Assistant als Zentrale. Statt eines Kombi-Setups laufen bei mir mehrere SLZB-06M parallel: ein Gerät als Thread Border Router, ein weiteres als Zigbee-Koordinator für andere Geräte. Der FP300 läuft im Büro (rund 12 m²). Für die erste Phase habe ich ihn bewusst freistehend auf einem Regal in etwa 1,8 m Höhe positioniert und leicht Richtung Schreibtisch angewinkelt. So kann ich die Position schnell verändern, ohne Spachtel und Bohrer. Erst wenn die optimale Geometrie klar ist, wandert er an die Wand- oder Deckenhalterung.

Ich vergleiche den FP300 mehrere Wochen lang gegen meine Tuya-Baseline. Entscheidend ist dabei nicht die absolute Anzahl der Events, sondern ob die Automation sich so verhält, wie ich es mir in der Praxis wünsche. Drei Situationen sind für mich maßgeblich:

- Desk-Work: Ich sitze lange am Schreibtisch, tippe und scrolle, bewege mich aber kaum grob. Hier darf der Sensor nicht auf „frei“ fallen.

- Kurzabwesenheit: Ich verlasse das Büro für wenige Minuten. Der Sensor soll nach vertretbarer Haltezeit auf „frei“ gehen, damit Licht und ggf. Verbraucher verlässlich ausgehen.

- Nachtruhe: Zwischen 01:00 und 05:00 Uhr sollte im leeren Raum kein Präsenz-Event auftreten. Das ist mein Lackmustest für False Positives.

Zur Auswertung nutze ich die Historien-Ansicht in Home Assistant und führe ein schlichtes Log: Datum, Szenario, beobachtete False Negatives (Licht aus, obwohl anwesend) und False Positives (Belegung ohne Person).

In Fluren und Durchgangsräumen funktionieren PIR-Bewegungsmelder seit Jahren zuverlässig. Herausfordernd wird es dort, wo man lange sitzt: Sobald die Bewegungen zu fein werden, „sieht“ ein PIR nichts mehr – und das Licht geht aus. mmWave soll genau diese Lücke schließen – nicht durch mehr Events, sondern durch eine robustere Belegungs-Erkennung. Genau das teste ich hier: weniger „Winken“, mehr „es funktioniert einfach“.

Mit den beiden Tuya-Geräten – dem ZG-204ZM (Zigbee-mmWave-Präsenzsensor im kompakten Gehäuse) und dem HZ-PS-02 (ebenfalls ein Zigbee-mmWave-Präsenzsensor mit anderer Hardware/Firmware) – traten in meinem Büro zwei wiederkehrende Muster auf: False Negatives mitten im Arbeiten und False Positives in der Nacht. Ich habe viel Zeit in die Positionierung und das Tuning investiert – inklusive anderer Höhen und Blickwinkel. Subjektiv reagierte der ZG-204ZM beim Betreten minimal schneller, während der HZ-PS-02 im Idle etwas ruhiger wirkte – beide verfehlten aber die für meine Lichtautomation nötige Zuverlässigkeit. Am Ende blieb die Erkenntnis: Für meinen Einsatzzweck war das nicht stabil genug. Der FP300 muss an dieser Hürde vorbei.

Update: Zigbee, ZHA & Custom Quirk

Nach der Umstellung auf Zigbee und dem Anlernen in ZHA war das Bild bei mir zunächst eher ernüchternd: Out of the box wurden nur Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit sauber als Entitäten angelegt. Alles, was den FP300 eigentlich spannend macht – Präsenz, Distanz, KI-Funktionen und sogar der Batteriestatus – war zwar im Gerät erkennbar, tauchte in ZHA aber nicht als eigene, nutzbare Entitäten auf.

ZHA-Quirk: FP300 in ZHA “richtig” nutzbar machen

Um das zu lösen, habe ich einen ZHA-Quirk für den Aqara FP300 geschrieben und upstream eingereicht:

- Quellcode (Gist): https://gist.github.com/cemizm/037f02827f5818baa77749876205943c

- Pull Request bei

zha-device-handlers: https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/pull/4504

Mit dem Quirk verhält sich der FP300 in ZHA so, wie man es von einem nativ unterstützten Zigbee-Präsenzsensor erwartet: Die relevanten Sensoren (inkl. Präsenz und Batteriestand) werden sauber verfügbar, und auch die Geräteeinstellungen lassen sich direkt in Home Assistant als Entitäten steuern (z. B. Reichweite/Zonen, Distanz, Abwesenheitsverzögerung, Empfindlichkeit sowie KI-bezogene Optionen wie adaptive Sensitivität).

Wichtig: Der PR ist aktuell noch in Review. Selbst nach einem Merge kann es erfahrungsgemäß noch etwas dauern, bis die Änderungen in einer veröffentlichten zha-quirks-Version landen und Home Assistant diese Version in einem Release übernimmt. Bis dahin kannst du den Quirk aber bereits lokal per custom_quirks_path einbinden.

➡️ Wenn du den Quirk schon jetzt nutzen willst: In meiner Schritt-für-Schritt Anleitung zeige ich dir die Einbindung per

custom_quirks_pathinklusive Troubleshooting.

Praxiserfahrungen nach mehreren Wochen im Arbeitszimmer

Nach mehreren Wochen Dauerbetrieb im Arbeitszimmer (Zigbee + ZHA + Quirk) hat sich mein Eindruck eher verstärkt: Der FP300 ist für meinen Use-Case der erste mmWave-Sensor, der sich im Alltag wirklich „vergessen“ lässt.

Stabilität im Alltag: Desk-Work & Vacancy

Das wichtigste Szenario für mich ist Desk-Work: ich sitze lange am Schreibtisch, tippe, scrolle – aber bewege mich kaum. Genau hier haben viele mmWave-Sensoren (und erst recht PIR-only) ihre Schwächen. Beim FP300 bleibt die Belegung bei mir durchgängig stabil. Gleichzeitig wird Vacancy zuverlässig erkannt, wenn ich den Raum tatsächlich verlasse.

In der gesamten Zeit hatte ich nur 1–2 False Positives (Belegung ohne Person). Das ist für meinen Anspruch absolut ok – vor allem, weil diese „Ghosts“ bei vielen günstigen mmWave-Geräten deutlich häufiger auftreten.

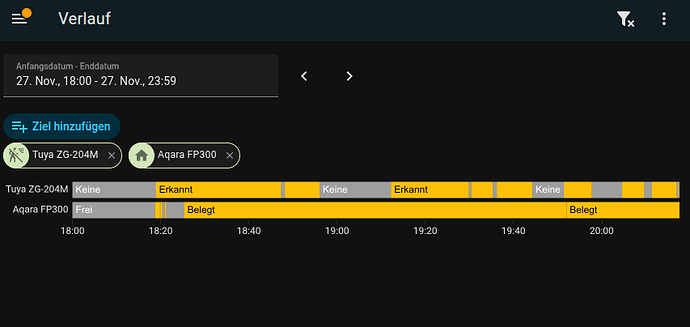

Vergleich: FP300 vs. Tuya ZG‑204M (Historie)

Ich habe den FP300 parallel gegen meinen Tuya ZG‑204M laufen lassen. Dabei sieht man sehr klar den Unterschied:

- Der FP300 hält die Belegung bei ruhigem Arbeiten konstant,

- während der ZG‑204M merklich öfter kurz auf „keine Belegung“ fällt (False Negatives).

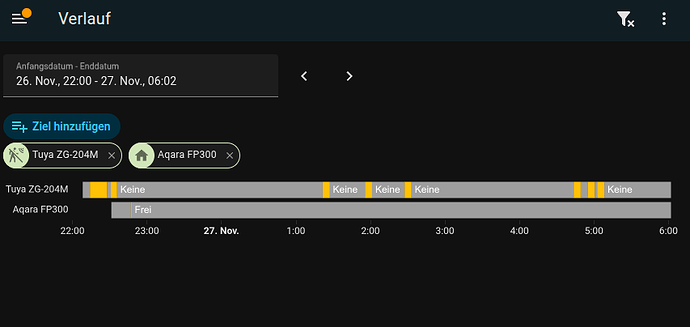

Und auch nachts (Lackmustest für False Positives) ist das Bild eindeutig:

- Der FP300 bleibt im leeren Raum ruhig – praktisch keine Ghosts.

- Der ZG‑204M zeigt häufiger kurze Belegungs-Peaks, obwohl niemand im Raum ist.

Reaktionszeit (Occupancy vs. PIR)

Die Reaktionszeit ist in meinem Setup sehr schnell – selbst wenn ich nur auf den reinen Belegungsstatus schaue. Ich habe außerdem Berichte gelesen, dass die Triggerung über die separate PIR detection Entität noch einen Tick schneller sein kann. Für meine Lichtautomation reicht mir der Occupancy-Status allerdings vollkommen aus.

Batterie: nach ~6 Wochen noch 100 % (aber Langzeit bleibt abzuwarten)

Aktuell meldet der FP300 bei mir nach knapp 6 Wochen noch immer 100 % Batteriestand:

Ob die von Aqara beworbenen ~2 Jahre realistisch sind, muss der Langzeittest zeigen. Ich persönlich wäre schon mit ~1 Jahr extrem zufrieden – allein weil die meisten mmWave-Sensoren dauerhaft an der Steckdose hängen.

Wichtig: Es gibt einzelne Reports, dass der FP300 bereits nach wenigen Tagen „leere Batterie“ meldet, obwohl ein Batterietester die Zelle noch für gut hält. Der Effekt wird teils auch in der Aqara-App so angezeigt, was eher nach einem Firmware-/Kalibrierungsproblem klingt und sich ggf. per Update beheben lässt. Ich konnte dieses Verhalten bisher nicht beobachten.

Quelle/Thread: https://forum.aqara.com/t/fp300-empty-battery-after-3-days/152388

Fazit nach mehreren Wochen: Teuer, aber endlich „richtig gut“

Der FP300 startet nicht nur stark, sondern bleibt auch stark:

- Die Ersteinrichtung über Matter/Thread ist unkompliziert und reicht für einfache Setups völlig aus.

- Der Weg in den Zigbee-Modus ist zwar etwas spezieller, funktioniert bei mir aber ohne dedizierten Aqara-Hub im Dauerbetrieb.

- Mit ZHA + meinem Quirk lässt sich der FP300 sehr tief in Home Assistant integrieren – inklusive AI-Features, Reichweiten-Segmentierung und komfortablen Einstellmöglichkeiten.

- Die Präsenz-Erkennung ist nach mehreren Wochen im Arbeitszimmer genau das, was ich mir von mmWave immer erhofft habe: stabile Belegung, zuverlässige Vacancy und (bei mir) nur sehr seltene Fehltrigger.

- Im direkten Vergleich wirkt der FP300 im Alltag deutlich ruhiger als mein Tuya-ZG‑204M: weniger Sprünge auf „keine Belegung“ beim Arbeiten und nachts praktisch keine Ghosts.

Der größte Nachteil bleibt der Preis – im Vergleich zu vielen anderen mmWave-Kandidaten ist der FP300 eher im oberen Segment unterwegs. Für mich persönlich wiegt die Kombination aus Zuverlässigkeit, lokalem Betrieb und den Feineinstellungen in Home Assistant das aber auf.

Ich aktualisiere diesen Beitrag weiterhin, sobald sich beim ZHA-Support (Merge des Quirks), bei Firmware-Updates oder im Langzeittest neue Erkenntnisse ergeben.